2025年12月15日·1 分

ジェームズ・ゴスリング、Java、そして「一度書けばどこでも実行(WORA)」の台頭

ジェームズ・ゴスリングのJavaと「一度書けばどこでも実行(WORA)」が、JVMからクラウドまでエンタープライズシステム、ツール群、現代のバックエンド運用にどのように影響を与えたか。

本記事の内容(そしてなぜ今でも重要か)

Javaのもっとも有名な約束――「一度書けばどこでも実行(Write Once, Run Anywhere、WORA)」は、バックエンドチーム向けの単なるマーケティングではありませんでした。実用的な賭けでした:一度しっかりしたシステムを作れば、異なるOSやハードウェア上で同じソフトウェアをデプロイでき、会社が成長しても保守可能なままでいられる、という考えです。

この記事では、その賭けがどのように機能したか、なぜ企業がJavaを素早く採用したのか、そして1990年代の決定がどのように現代のバックエンド開発(フレームワーク、ビルドツール、デプロイパターン、長寿命のプロダクションシステム)に影響を与えているかを説明します。

本歴史から得られること

まずジェームズ・ゴスリングのJavaに対する当初の目標と、言語とランタイムがどのように設計されて移植性の問題を軽減しつつパフォーマンスを大幅に犠牲にしないようにしたかを見ます。

次にエンタープライズの物語を追います:なぜJavaが大企業にとって安全な選択になったのか、アプリサーバやエンタープライズ標準がどう生まれたか、そしてなぜツール(IDE、ビルド自動化、テスト)が生産性の乗数効果になったのか。

最後に“古典的”なJava世界を現在の現実(Springの台頭、クラウドデプロイ、コンテナ、Kubernetes、そして数十のサービスやサードパーティ依存を含むランタイムで「どこでも実行」が実際に何を意味するか)につなげます。

キー用語(本文で使用)

移植性(Portability):同じプログラムを異なる環境(Windows/Linux/macOS、異なるCPU)で最小限の変更で動かせる能力。

JVM(Java Virtual Machine):Javaプログラムを実行するランタイム。Javaは直接マシン固有のコードにコンパイルする代わりにJVMをターゲットにします。

バイトコード(Bytecode):Javaコンパイラが生成する中間形式。JVMが実行するもので、WORAの中核メカニズムです。

WORAは今でも重要です。多くのバックエンドチームが今日も同じトレードオフ――安定したランタイム、予測可能なデプロイ、チームの生産性、そして10年以上存続する必要のあるシステム――に直面しているからです。

ジェームズ・ゴスリングとJavaの初期目標

Javaはジェームズ・ゴスリングと強く結びついていますが、単独での仕事ではありませんでした。1990年代初頭のSun Microsystemsで、ゴスリングは小さなチーム(“Green”プロジェクトと呼ばれることが多い)と共に、異なるデバイスやOSで書き直しなしに動かせる言語とランタイムを作ることを目指していました。

結果は単なる新しい文法ではなく、「プラットフォーム」というアイデアそのものでした:言語、コンパイラ、そしてランタイム(仮想マシン)が一体となって設計され、ソフトウェアを驚きの少ない形で出荷できるようにしたのです。

目標:安全性、移植性、生産性

最初からJavaを形作った実践的な目標は次の通りです:

- 安全性と信頼性:JavaはC/C++でよく見られた典型的なクラッシュの原因(特にポインタの直接操作)を排除または制限し、予測可能な失敗を好むようなランタイムチェックを追加しました。

- 移植性:CPUの機械語に直接コンパイルする代わりに、Javaはバイトコードをターゲットにし、それを互換性のあるJVM上で動かします。この決定により“クロスプラットフォーム”は条件付きコンパイルの問題ではなく、より一貫したランタイム契約の問題になりました。

- 開発者の生産性:標準ライブラリ、一貫したツールチェーン期待、自動メモリ管理を通じて日常的なプログラミングを速く、エラーを減らすことを目指しました。

これらは学術的な目標ではなく、デバッグのコスト、複数のプラットフォーム向けビルドの維持、複雑なコードベースにチームをオンボードするコストといった実際の負担への対処でした。

「一度書けばどこでも実行」は何を意味し、何を意味しなかったか

実務上、WORAは次のことを意味しました:

- JVMをターゲットにすれば、通常は同じバイトコードを異なるOSへ出荷できる。

- ただし環境差は管理する必要がある:ファイルパス、ロケールの振る舞い、ネットワーキングのクセ、性能特性、ネイティブ連携、デプロイパッケージングなど。

したがってスローガンは“魔法のような移植性”ではなく、移植性の作業がどこに移ったかのシフトでした:プラットフォームごとの書き直しから、標準化されたランタイムとライブラリへ。

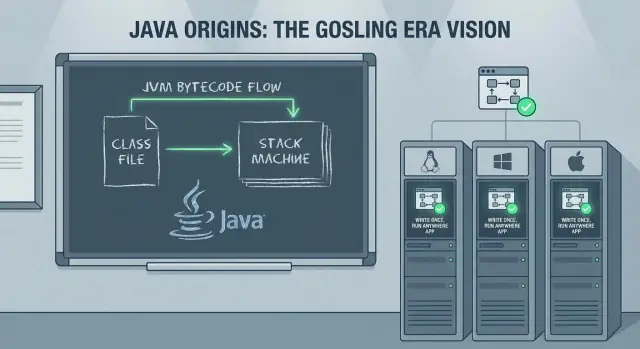

WORAの仕組み:バイトコードとJVM

WORAはビルドと実行を分離するコンパイルとランタイムのモデルです。

ソースコード → バイトコード → JVMによる実行

Javaのソースファイル(.java)はjavacによってバイトコード(.classファイル)にコンパイルされます。バイトコードはコンパイルしたOSに関係なく同じ標準化された命令セットです。

実行時にJVMがそのバイトコードをロードし、検証し、実行します。実行はインタプリタ方式、オンザフライでのコンパイル、あるいはその混合で行われ、JVMやワークロードによって変わります。

OS/CPUの「アダプタ」としてのJVM

ビルド時に全てのターゲットCPUやOS向けのマシンコードを生成する代わりに、JavaはJVMをターゲットにします。各プラットフォームは自分のJVM実装を提供し、次を行います:

- バイトコードをローカルCPU向けのネイティブ命令に変換する

- ローカルOS(ファイル、ネットワーク、スレッド)とやりとりする

この抽象化がコアのトレードオフです:アプリケーションは一貫したランタイムとやりとりし、ランタイムがマシンとやりとりします。

ランタイムチェックとメモリ管理

移植性はランタイムで保証される面もあります。JVMはバイトコードの検証やその他のチェックを行い、安全でない操作を防ぐのに役立ちます。

またJVMは**自動メモリ管理(ガベージコレクション)**を提供するため、開発者が手動でメモリを割り当てて解放する必要がなく、多くのプラットフォーム固有のクラッシュや「自分の環境では動く」バグを減らします。

大規模な運用環境でデプロイが単純化された理由

異種ハードウェアやOSが混在する企業にとって、メリットは運用面にありました:同じアーティファクト(JAR/WAR)を異なるサーバに出荷し、JVMのバージョンを標準化し、概ね一貫した振る舞いを期待できること。WORAはすべての移植性問題を解決したわけではありませんが、それらを狭い領域に絞り込み、大規模デプロイの自動化と維持を容易にしました。

なぜ企業はJavaを素早く採用したか

1990年代後半〜2000年代初頭の企業は、長期間稼働し、スタッフの入れ替わりに耐え、混在したUNIX、Windows、各四半期の調達結果に合わせたハードウェアでデプロイできるシステムを求めていました。

Javaは企業向けの魅力的なストーリーを持って登場しました:コードを一度作れば異なる環境で一貫した振る舞いを期待でき、OSごとに別のコードベースを維持する必要がない、という点です。

再実装と品質保証の手間が減る

Java以前は、アプリを別のプラットフォームへ移すときにスレッド、ネットワーク、ファイルパス、UIツールキット、コンパイラ差分などのプラットフォーム固有部分を書き直す必要がありました。書き直しのたびにテスト作業が増え、企業のテストは回帰テスト、コンプライアンスチェック、ミッションクリティカル業務(例:給与処理)の保証などで高コストになります。

Javaはその手間を減らしました。複数のネイティブビルドを検証する代わりに、多くの組織が単一のビルドアーティファクトと一貫したランタイムに標準化でき、継続的なQAコストを下げ、長期的なライフサイクル計画を現実的にしました。

同じ振る舞いをする標準ライブラリ

移植性は同じコードを動かすだけでなく、同じ「振る舞い」に頼れることでもあります。Javaの標準ライブラリは次のようなコアニーズに対して一貫した基盤を提供しました:

- ネットワーキングとWebプロトコル

- JDBCを介したデータベース接続とベンダードライバ

- セキュリティの基本機能

- スレッドと並行処理のビルディングブロック

この一貫性によりチーム横断での共有プラクティスが作りやすく、開発者のオンボーディングやサードパーティライブラリ採用の際の驚きを減らしました。

移植性が崩れるケース

「一度書けばどこでも実行」の物語は完璧ではありませんでした。移植性が崩れるのは次のような場合です:

- ハードウェア統合やレガシーコードのためにネイティブライブラリ(JNI)に依存する場合

- OS固有のファイルシステムの挙動、フォント、ロケールの違い

- ベンダー固有のデータベースやアプリケーションサーバの機能に依存する場合

それでもJavaは多くの場合、問題をアプリ全体ではなく小さく定義されたエッジに狭めることができました。

エンタープライズプラットフォーム:アプリサーバとJakarta EE

Javaがデスクトップから企業のデータセンターに移るにつれて、チームは言語とJVM以上のものを必要としました:共有のバックエンド機能を予測可能にデプロイ・運用する方法です。この需要がWebLogic、WebSphere、JBossのようなアプリケーションサーバ(軽量なサーブレットコンテナとしてTomcatなども)を生み出しました。

標準化されたデプロイ(WAR/EAR)

アプリサーバが急速に広まった理由の一つは、標準化されたパッケージングとデプロイの約束です。各環境向けのカスタムインストールスクリプトを配る代わりに、アプリをWAR(Webアーカイブ)やEAR(エンタープライズアーカイブ)としてバンドルし、サーバにデプロイして一貫したランタイムモデルを得ることができました。

このモデルは関心の分離に寄与しました:開発者はビジネスコードに集中し、運用は設定、セキュリティ統合、ライフサイクル管理をアプリサーバに依存できました。

企業が必要としたパターン

アプリサーバはほぼすべての業務システムで求められるパターンを普及させました:

- トランザクション:データベースやサービスを跨る複数ステップ操作を調整して、失敗時にデータが中途半端にならないようにする。

- メッセージング:キューやトピックを使った非同期処理で、トラフィックの山を平滑化しシステム間の結合を緩める。

- コネクションプーリング:高コストなDB接続を使い回すことで、リクエストごとに接続を開くコストを下げる。

これらは「あると便利」な機能ではなく、決済処理、受注処理、在庫更新、内部ワークフローなどの信頼性に不可欠な配管でした。

サーブレット/JSPから現代のWebバックエンドへ

サーブレットとJSPの時代は重要な橋渡しをしました。サーブレットは標準的なリクエスト/レスポンスモデルを確立し、JSPはサーバ側でのHTML生成を入りやすくしました。

業界がAPI中心やフロントエンドフレームワークへ移行しても、サーブレットはルーティング、フィルタ、セッション、そして一貫したデプロイの基礎を築きました。

Jakarta EEによる標準化努力

時間とともに、これらの機能はJ2EE、後のJava EE、そして現在のJakarta EEとして仕様化されました。Jakarta EEの価値は実装間でインタフェースと振る舞いを標準化することにあり、チームは特定ベンダーのプロプライエタリなスタックではなく既知の契約に対して構築できます。

パフォーマンス:JIT、GC、そして移植性のコスト

サービスを素早く試作

チャットからJava系のサービスや社内ツールを構築し、ソースコードをエクスポート。

Javaの移植性に関して当然の疑問があります:同じプログラムが非常に異なるマシンで動くなら、どうやって高速でいられるのか。答えは、サーバ用の実際のワークロードにとって移植性を実用的にしたランタイム技術群にあります。

ガベージコレクション:メモリ管理の負担軽減と本番バグの減少

サーバアプリケーションは多数のオブジェクト(リクエスト、セッション、キャッシュデータ、解析済みペイロードなど)を生成・破棄します。手動メモリ管理の言語ではこれがリーク、クラッシュ、デバッグ困難な破損につながりがちです。

GCにより、チームは「誰がいつ解放するか」よりもビジネスロジックに集中できます。多くの企業にとって、この信頼性の利点はマイクロ最適化より重要でした。

JITコンパイル:移植性のための性能ブリッジ

JavaはバイトコードをJVM上で実行し、JVMはホットな部分を現在のCPU向けに最適化されたネイティブコードに翻訳するJITコンパイルを使います。

これが橋渡しです:コードは移植性を保ちながら、ランタイムは実際に動いている環境に適応し、どのメソッドがよく使われるかを学ぶことで性能を向上させます。

トレードオフ:ウォームアップ、チューニング、低レイテンシ要件

これらのランタイムの工夫は無償ではありません。JITはウォームアップ時間を導入し、JVMが最適化するまで性能が低下することがあります。

GCは一時停止を引き起こすこともあります。最新のコレクタはそれを大幅に軽減しますが、低レイテンシが重要なシステムではヒープサイズ、コレクタ選択、アロケーションパターンの注意深い設定が必要です。

プロファイリングは日常作業の一部に

多くの性能がランタイムの振る舞いに依存するため、プロファイリングは日常的になりました。JavaチームはCPU、割当レート、GC活動を測定してボトルネックを見つけ、JVMを観測してチューニングする対象として扱います。

チーム生産性を変えたツール群

Javaは単に移植性で勝ったわけではありません。大きなコードベースを維持可能にし、エンタープライズ開発をより確実に感じさせたツール類のストーリーも携えてきました。

IDE:ファイル編集からシステム理解へ

現代のJava IDE(とそれに依存する言語機能)は日常業務を変えました:パッケージ間の正確なナビゲーション、安全なリファクタリング、常時稼働の静的解析。

メソッド名をリネームしたり、インタフェースを抽出したり、クラスをモジュール間で移動したときに、インポート、呼び出し箇所、テストが自動的に更新されます。チームにとってこれは「触らないでおけ」領域を減らし、コードレビューを速め、プロジェクト拡大時の構造維持を助けました。

ビルドと依存関係:Ant → Maven/Gradle

初期のJavaビルドはしばしばAntに依存していました:柔軟ですが一人の知識に依存したカスタムスクリプトになりがちでした。Mavenは標準レイアウトと依存モデルによる慣習ベースのアプローチを押し進め、どのマシンでも再現可能なビルドを可能にしました。Gradleはより表現力豊かなビルドと高速な反復をもたらしつつ、依存関係管理を中心に据えました。

大きな変化は再現性です:同じコマンドで同じ結果が開発者のラップトップとCIで得られること。

標準ツールがチームのスケールを支えた理由

標準的なプロジェクト構造、依存座標、予測可能なビルド手順は部族的知識を減らしました。オンボーディングが容易になり、リリース作業の手動性が下がり、複数サービス間で共通の品質ルール(整形、チェック、テストゲート)を強制するのが現実的になりました。

モダンなJavaプロジェクトの実用チェックリスト

- 現行のLTS JDKを使用し(CIで固定する)

- MavenかGradleを選び、ビルドは最小限で文書化する

- 依存バージョンを集中管理(BOMやバージョンカタログ)

- フォーマット+静的チェック(Checkstyle/SpotBugsなど)をビルドステップに追加

- 単体テストを必須にし、カバレッジレポートを生成

- 変更ごとにビルド+テストが動く再現可能なCIパイプラインを使用

- 「ローカルでの実行方法」を短いREADMEに記載

テストとデリバリ:JUnitからCI/CDへ

構築前に設計

Planning Modeを使って、コード生成前にエンドポイント、データ、タスクを設計。

Javaチームは移植性だけでなく、テストとデリバリを標準化・自動化・再現可能にする文化変化も経験しました。

JUnitがユニットテストを「普通」にした方法

JUnit以前はテストはしばしば場当たり的(または手動)で、開発ループの外にありました。JUnitはテストをファーストクラスのコードに変えました:小さなテストクラスを書き、IDEで実行して即時フィードバックを得られます。

この短いループは回帰が高コストなエンタープライズシステムで重要でした。時間とともに「テストがない」はリスクとして明確に見なされるようになりました。

CIの利点:一つのビルドで多くの環境をカバー

Javaのデリバリの大きな利点は、同じコマンドがどこでも動くことです—開発者のラップトップ、ビルドエージェント、Linuxサーバ、Windowsランナー—JVMとビルドツールの振る舞いが一貫しているためです。

実務では、この一貫性が「自分の環境では動く」問題を減らしました。CIサーバでmvn testやgradle testが動けば、多くの場合チーム全員と同じ結果が得られます。

パイプラインに組み込めるコード品質ツール

Javaエコシステムは品質ゲートの自動化を容易にしました:

- 整形:Spotlessや共有IDEフォーマッタで差分をきれいにする

- リンティング/静的解析:Checkstyle、PMD、SpotBugsで一般的なミスを検出

- セキュリティスキャン:OWASP Dependency-CheckやSnykのようなホステッドツールで脆弱なライブラリを指摘

これらのツールは予測可能に動作する時に最も効果的です:全リポジトリに同じルールを適用し、CIで強制し、失敗メッセージを明瞭にする。

Javaサービス向けのシンプルなCIパイプライン

シンプルで再現可能に保ちます:

- チェックアウト+Javaバージョンの固定(JDKをピン留め)

- ビルド+ユニットテスト(

mvn test/gradle test) - 静的チェック(整形、リンティング、セキュリティスキャン)

- アーティファクトのパッケージ化(JAR)と保存

- 統合テスト(任意だが有益)

- ステージング→本番デプロイ(承認フロー付き)

この構造は1サービスから多数サービスまでスケールし、テーマは一貫:一貫したランタイムと一貫した手順がチームを速くします。

Springとモダンなバックエンド開発へのシフト

Javaは早期に企業の信頼を勝ち取りましたが、実際の業務アプリを作るとなると重いアプリサーバ、冗長なXML、コンテナ固有の慣習に苦しむことがありました。Springは「プレーンな」Javaをバックエンド開発の中心に据えることで日々の体験を変えました。

IoC(制御の反転):なぜ企業ニーズに合ったのか

Springは制御の反転(IoC)を普及させました:コードがすべてを自分で生成・配線する代わりに、フレームワークが再利用可能なコンポーネントからアプリケーションを組み上げます。

DI(依存性注入)により、クラスは自分が必要とするものを宣言し、Springがそれを提供します。これによりテストしやすくなり、実装の差し替え(例:本物の決済ゲートウェイとテスト用のスタブ)をビジネスロジックを書き換えずに行えるようになります。

設定と統合の簡素化

SpringはJDBCテンプレート、ORMサポート、宣言的トランザクション、スケジューリング、セキュリティなど一般的な統合を標準化して摩擦を減らしました。設定は長く壊れやすいXMLからアノテーションや外部化されたプロパティへと移りました。

このシフトはモダンなデリバリともうまく合致します:同じビルドがローカル、ステージング、本番で環境固有のコードを変えずに動くことができます。

WORA、移植性、そして現代のサービスパターン

Springベースのサービスは“どこでも実行”の約束を実用的に保ちました:Springで作ったREST APIは、開発者のラップトップ、VM、コンテナのどこでも変更なしに動きます—バイトコードがJVMをターゲットにしていることと、フレームワークが多くのプラットフォームの詳細を抽象化しているからです。

今日の一般的なパターン(RESTエンドポイント、依存性注入、プロパティ/環境変数による設定)は、基本的にSpringのデフォルトのメンタルモデルです。デプロイの現実について詳しくは /blog/java-in-the-cloud-containers-kubernetes-and-reality を参照してください。

クラウド上のJava:コンテナ、Kubernetes、そして現実

Javaはクラウドで動かすために「書き直す」必要はありませんでした。典型的なJavaサービスは今でもJAR(またはWAR)としてパッケージされ、java -jarで起動され、コンテナイメージに入れられます。Kubernetesはそのコンテナを他のプロセス同様にスケジューリングします:起動、監視、再起動、スケール。

コンテナで変わるもの(コードを変えなくても)

大きな変化はJVMを取り巻く環境です。コンテナは従来のサーバより厳格なリソース境界と短いライフサイクルイベントを導入します。

メモリ制限は最初の実用的な落とし穴です。Kubernetesではメモリリミットを設定し、その範囲をJVMが超えるとPodは殺されます。最新のJVMはコンテナを意識していますが、ヒープサイズの調整はメタスペース、スレッド、ネイティブメモリの余地を残す必要があります。VMで動くサービスがヒープを大きく取りすぎていると、コンテナではクラッシュすることがあります。

起動時間も重要になります。オーケストレータは頻繁にスケールアップ/ダウンを行い、コールドスタートが遅いとオートスケーリングやロールアウト、障害回復に影響します。イメージサイズは運用上の摩擦になります:大きなイメージはプルが遅く、デプロイ時間を延ばし、レジストリ/ネットワークの帯域を消費します。

Javaをクラウドにより適合させる方法:小さく、速く、予測可能に

いくつかのアプローチがJavaをクラウドで自然に感じさせます:

- 軽量ランタイム:スリムなベースイメージや、可能であれば

jlinkでランタイムを絞ることでイメージサイズを削減 - 起動の高速化:クラスデータ共有(CDS)や依存関係の整理でコールドスタートを短縮

- 代替パッケージング:適したサービスでのAOT(先行コンパイル)は起動時間とメモリプロファイルを劇的に改善するが、ビルド/デバッグのトレードオフがある

JVMの挙動調整と性能トレードオフの実践的な手順は /blog/java-performance-basics を参照してください。

後方互換性と長期稼働システム

実際のビルドを共有

プロトタイプをカスタムドメインに配置してチームと共有。

Javaが企業で信頼を得た理由の一つは単純です:コードはチームやベンダー、ビジネス戦略よりも長く生きることが多い。Javaの安定したAPIと後方互換性の文化により、何年も前に書かれたアプリケーションがOSのアップグレード、ハードウェア刷新、新しいJavaリリースの後でも完全な書き直しなしに動き続けることが多かったのです。

企業にとって安定したAPIが重要な理由

企業は予測可能性を最適化します。コアAPIが互換性を保つと、変更コストが下がります:トレーニング資料は有効のまま、運用ランブックは頻繁に書き直す必要がなく、重要システムはビッグバンマイグレーションではなく小さな改善で進められます。

この安定性はアーキテクチャ選択にも影響しました。チームは大きな共有プラットフォームや社内ライブラリを安心して作成でき、長期間動作すると期待できました。

ライブラリ、保守、そして「ずっと続く」ことへの期待

Javaのライブラリエコシステム(ロギングからDBアクセス、Webフレームワークまで)は依存が長期的なコミットメントであるという考えを強化しました。裏返すと保守作業が蓄積します:古いバージョン、トランジティブ依存、そして一時的な回避策が恒久化することがよくあります。

セキュリティのアップデートと依存関係の衛生管理は継続的作業であり、一度きりのプロジェクトではありません。JDKの定期的なパッチ適用、ライブラリの更新、CVEの追跡はリスクを下げつつプロダクションを不安定にしないために重要で、段階的アップグレードが有効です。

古いJavaアプリを安全にアップグレードする方法

実用的なアプローチはアップグレードを製品作業として扱うことです:

- まず重要なワークフローに対する自動化テストを追加・改善する

- 小さなジャンプでアップグレードする(例:LTSラインを1つずつ)し、コンパイルだけでなく性能とメモリも計測する

- ステージングで旧版と新版を並行稼働させ、ロールバック計画を明確にする

- 早い段階で依存関係の棚卸を行う;多くの「Javaアップグレード」が失敗するのは主要ライブラリが放置されているため

後方互換性がすべてを無痛にするわけではありませんが、慎重で低リスクなモダナイゼーションを可能にする土台です。

現代のバックエンドチームへの主要教訓

WORAが本当に提供したもの(と提供しなかったもの)

WORAはJavaが約束したレベルで最も効果的でした:同じコンパイル済みバイトコードが互換性のあるJVMを持つ任意のプラットフォームで動くこと。これによりクロスプラットフォームのサーバデプロイやベンダーニュートラルなパッケージングは多くのネイティブ系エコシステムより遥かに容易になりました。

不足していたのはJVM境界の周りのすべてでした。OS、ファイルシステム、ネットワークのデフォルト、CPUアーキテクチャ、JVMフラグ、ネイティブ依存の違いは依然として重要でした。性能の移植性は自動ではありません——どこでも動くが、どう動くかは観測してチューニングする必要があります。

今日Javaを選ぶチームへの実践的な持ち帰り

Javaの最大の利点は単一の機能ではなく、安定したランタイム、成熟したツール、豊富な人材プールの組み合わせです。

チームレベルで持ち帰るべき点:

- JVMをプラットフォームとして扱う:サポートされているJDKディストリビューションを選び、バージョンを標準化し、計画的にアップグレードする

- 地味なデフォルトを好む:ビルド、ロギング、メトリクス、依存管理をサービス間で一貫させる

- 運用性を設計に組み込む:早期にモニタリング、セーフな設定、予測可能なメモリ/GC挙動に投資する

- エコシステムを活用する:フレームワークやライブラリは時間を節約するが、依存増加とセキュリティ更新を監査する

Javaが適切な選択となる判断要因

Javaを選ぶべきとき:長期保守、強力なライブラリサポート、予測可能な運用を重視する場合。

判断材料のチェックリスト:

- チームのスキル:既にJava/Springの経験があるか、それともゼロから教育するか?

- ランタイム制約:起動時間やメモリが重要か(Go/Nodeが向く場合もある)、それともスループットと安定性が優先か?

- エコシステムの必要性:成熟したメッセージング、DBドライバ、オブザーバビリティ、エンタープライズ統合が必要か?

- 長寿命:このシステムは何年も稼働し、最小限の書き換えで運用されるか?

次のステップ

新しいバックエンドやモダナイゼーションでJavaを評価するなら、まず小さなパイロットサービスで始め、アップグレード/パッチ方針を定義し、フレームワークのベースラインに合意してください。選定の支援が必要なら /contact から連絡してください。

既存のJava資産の周りでサイドカーサービスや内部ツールを素早く立ち上げる実験をしているなら、プラットフォームとしてKoder.aiのようなサービスが役立ちます。チャットからアイデアを動作するWeb/サーバ/モバイルアプリに変えられ、コードのエクスポート、デプロイ/ホスティング、カスタムドメイン、スナップショット/ロールバックをサポートします。これはJavaチームが重視する運用的マインドセット(再現可能なビルド、予測可能な環境、安全な反復)と相性が良い選択肢です。